【提言】地域からの「緑の復興」を〜新型コロナによる3つの危機(経済危機・気候危機・社会分断)を超える〜

2020年7月8日

当研究所は、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミックによる経済的な停滞からの復興について、中長期的な視点で地域からの脱炭素・脱原発・自然エネルギー100%を実現するための提言をおこないました。

地域からの「緑の復興」のための提言

- 地域主導型の自然エネルギーが最も迅速かつ気候にも地域経済にも効果的な「緑の復興」であり、そのための効果的な以下の措置を取ること

- 電力系統への自然エネルギーの優先接続を保証し、連系負担ルールや発電側基本料金のあり方を見直すこと

- 自然エネルギーを最優先とする優先給電ルールに見直し、系統運用を「ベースロード」から「柔軟性」に転換すること

- 非化石証書ではなく自然エネルギーの環境価値などの扱いをシンプルで統一的かつ国際的に共通な制度に見直すこと

- 地域主導型(地域コミュニティの所有、地域での合意形成、便益の地域還元)の自然エネルギーは固定価格買取制度を継続すること

- 営農者自らが行う営農型太陽光発電については、より合理的な農地の活用に見直すこと

- 発送電の所有権分離を含む、さらなる電力システムの改革で自然エネルギー100%を目指す

提言内容

年初から急速に拡がった新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミックによる経済的な停滞からの復興、新型コロナが苛烈に浮き彫りにした社会的な格差と分断から包摂的な社会への転換、そしてかねてからの気候危機と福島第一原発事故が浮き彫りにした脱原発を、もっとも迅速かつ広範で効果的に実現できるのは、唯一、自然エネルギーを軸にした「地域からの緑の復興」と考える。

こうした「地域からの緑の復興」のために、地域主導型自然エネルギーの飛躍的な普及拡大を実現する観点から、FIT制度の抜本見直し等を含めて、中長期的な視点で地域からの脱炭素・脱原発・自然エネルギー100%の実現に向けて以下の提言をする。

1. 地域主導型の自然エネルギーが最も迅速かつ気候にも地域経済にも効果的な「緑の復興」であり、そのための効果的な次項以下の措置を取ること

国際的に見ると、これまでの10年で風力発電の発電コスト(LCOE)が約40%減、太陽光発電が80%以上減となり、世界の多くの国・地域で最も安い電源となった[1]。同時に風力発電が昨年(2019年)60GW増・累積651GW、太陽光発電が昨年115GW増・累積627GWとなって自然エネルギーが全電源の年間増加量の約75%をしめており、今後もこの傾向は加速させることが可能である[2]。

なぜなら、小規模分散型の自然エネルギー(とくに太陽光発電)は蓄電池と共に、指数関数的な拡大を継続しており、その勢いはネガティブな比喩だが、新型コロナウイルスの感染拡大の勢いでも観察されたとおりである。

また、パリ協定で要請されている世界の平均気温プラス1.5度以内を達成するため、IRENA(国際再生可能エネルギー機関)[3]やドイツ・エネルギーウオッチ[4]などが提示している中長期の見通しでは、この風力発電と太陽光発電が2050年までに9割前後を占めるべく、普及の一層の加速化が要請されている。

加えて、同じ小規模分散型のエネルギー技術である蓄電池が過去10年でコストが80%減し、その裏返しとして自動車の電動化が加速度的に進んでいる[5]。これらの3つの技術が、原発や化石燃料に取って代わるこれからのエネルギーの主役になる傾向ははっきりとしている。

これからも急速に低コスト化し普及拡大してゆく風力発電・太陽光発電・蓄電池の恩恵を、電力分野だけでなく、輸送交通エネルギーや温熱エネルギーのエネルギー源としても活用するための「セクターカップリング」や「グリーンガス」「グリーン水素」などを視野に入れた、統合的なアプローチが求められている。

ところが日本では、「自然エネルギーの主力電源化」という方向性は掲げているものの、個々の施策は、FIT導入後に急増した太陽光発電が露呈させた初期政策の不備への弥縫策的に対応(太陽光発電の接続可能量と出力抑制、未稼働案件への規制など)と、やはり急増した国民負担の抑制に力点が入っており、到底、「自然エネルギーの主力電源化」に向けて、速やかな普及に繋がる施策や統合的なアプローチとはいえない。

今回の見直しの目玉は、再エネの市場統合であり、FITからFIP(フィードインプレミアム)への移行であるが、当日市場やアグリゲーターなどが整っていない日本の電力市場の整備はまだ不十分であり、太陽光発電や風力発電の比率もまだ低い日本の現状を踏まえると拙速であろう。

やはり、「自然エネルギーの主力電源化」を大前提として、以下のような段階的・統合的なアプローチが必要である。

- 自然エネルギーの普及に向けて最大の障害となっている送電系統ルールを抜本的に見直すこと。とくに優先接続や優先給電の確立、コネクト&マネージの原則、一般負担原則、発電側基本料金の撤回など。

- 自然エネルギーの統合に向けて、つぎはぎではなく、根本的かつ本質的な電力市場の見直しと整備を行う。

- 拙速なFIP導入を避けて、現行のFITと入札制度を丁寧に作り込み、海外に比べてコストの高い太陽光発電・風力発電の開発の成熟を促す。

2. 電力系統への自然エネルギーの優先接続を保証し、連系負担ルールや発電側基本料金のあり方を見直すこと

自然エネルギーの急速な普及に関して、引き続き、送電系統への連系が最大の障害となっている。

第1に、初期のFIT法に定められていた「優先接続」をあらためて再規定することが必要である。自然エネルギーの本格的な普及には電力系統への「優先接続」が欠かせないが、現状、接続契約は各送配電事業者による裁量手続きに委ねられているにも関わらず、FIT制度の認定手続きの大前提となっている。そのため、地域の電力系統の状況(空き容量)や送配電事業者の対応(接続可能量、工事負担金など)により接続契約が困難な地域が多く、改正FIT法が前提とする「自然エネルギーの最大限導入」の大きな障害となっている。オープンアクセスとして法制化されている「接続義務」の系統接続ルールが電力会社によって骨抜きされるなど、根拠が不透明な「接続可能量」や過大な「工事負担金」、既存電源や電力会社の計画を優先した「空き容量ゼロ回答」などによって実質的に接続が拒否されている。送配電事業者を行う接続契約手続きをしっかりと規制し、持続可能性を考慮した自然エネルギーを最優先かつ最大限導入できるよう、FIT制度の再改正を行うべきである。

第2に、その際に電力会社に寄る「空き容量」の算定方法について、東京電力エリアで試行が行われる「ノンファーム適用系統」の試行も含めて国際的なレビューを受けた上で、より合理的・現実的な算定方法に改め、すべての送電会社に適用することが必要である。

第3に、その上で電力系統への接続費用について、大半を発電事業者の負担としている制度を見直し、他の自然エネルギーを含めてできるだけ一般送配電事業者による「一般負担」とするルール改正が必要である。

第4に、現在検討が進められている系統接続費用の「発電側基本料金」制度は、設備容量に対して一律の基本料金(1800円/kW・年)を発電事業者が新たに負担することになり、設備利用率が比較的低い太陽光や風力の事業が既存の化石燃料の発電設備よりもより不利になり、普及の足かせになることから、導入を見送ること。

3. 自然エネルギーを最優先とする優先給電ルールに見直し、系統運用を「ベースロード」から「柔軟性」に転換すること

将来に向けた自然エネルギー100%やセクターカップリングに向けて、第1に、原発が最優先されている現行の優先九電ルールを見直し、純国産エネルギー源かつ限界費用が最も安い太陽光発電や風力発電が最優先される給電ルールと運用への見直しが必要である。さらにオンライン制御の割合を増やす経済的なインセンティブやセクターカップリングを含む積極的なデマンド・レスポンスの活用など積極的な導入が期待される。

第2に、指定電気事業者の指定を受けた電力会社毎に「接続可能量」が設定され、それを超えた太陽光や風力発電設備については無制限・無保証の出力抑制が求められているが、この様な「接続可能量」を定める制度を廃止し、出力抑制分を補償するなど制度の見直しが必要である。

第3に、2018年10月から九州電力エリアから始めている太陽光や風力発電の出力抑制は、現状の優先給電ルールから見ても、石炭火力の抑制や揚水発電、関門連系線に余裕がある段階で、太陽光発電等の抑制が行われることは、オンライン制御が可能な太陽光発電設備の割合が全体の24%程度(設備容量ベース)に留まっており、予測誤差に伴うオンライン制御のルールの問題や石炭火力抑制の深掘りなど改善の余地は大きい。

4. 非化石証書ではなく自然エネルギーの環境価値などの扱いをシンプルで統一的かつ国際的に共通な制度に見直すこと

非化石証書制度は、自然エネルギーのもつ本来の価値を正当に評価しておらず、根本的な見直しが必要である。自然エネルギーが本来もつ環境価値などの扱いをシンプルで統一的かつ国際的に共通な制度に見直す必要がある。そのために、2030年の非化石電源44%という原発を含む目標ではなく、中長期的な自然エネルギーの明確な導入目標やロードマップを定めた上で脱炭素化・自然エネルギー100%を目指した電力システムや電力市場を構築していく必要がある。さらに現状の非化石証書制度を超えて自然エネルギーの多面的な価値を評価することができる新たな制度(発電源証明、持続可能性証明など)を導入し、様々なユーザーや需要家と共に地域の多様なステークホルダーが協働して自然エネルギー100%を目指す仕組みづくりが求められる。

5. 地域主導型(地域コミュニティの所有、地域での合意形成、便益の地域還元)の自然エネルギーは固定価格買取制度を継続すること

地域に豊富に存在する資源を活かして自然エネルギーの主力電源化を目指すには、地域主体のエネルギー事業や社会的合意形成を重視した真の「地域活用電源」の普及を目指すべきである。「地域活用電源」(小規模事業用太陽光、小水力、地熱、バイオマス)については、地域活用要件を定めた上で、一定条件のもとFIT制度を継続することが検討されている。しかし、この「地域活用要件」においては地域へのアウトプットと地域からのインプットというエネルギー需給に関する自家消費・地域一体型の要件が付加され、とくに低圧(50kW未満)の太陽光発電は、前倒しして30%の自家消費が義務づけられるため、およそ実現は難しく、実質的にFITが終了することを意味する。

これに対して、地域主体のエネルギー事業に関する「コミュニティ・パワーの三原則」[6]や社会的合意形成[7]などの要件などは含まれていない。地域活用要件として定めようとしている自家消費の要件については、一律に自家消費率を定めるのではなく、全量売電も含めてタイプ別に柔軟に対応する必要がある。防災機能の要件についてもそのニーズは地域により多様であることから一律ではなく様々な選択肢を設けるべきである。

一部の地域で見られる大規模な太陽光発電事業の開発でのトラブル等[8]を未然に回避するため、発電事業計画の認定要件(第9条第3項関係)において、地域での合意形成プロセスをしっかりと盛り込み、積極的な情報公開と地域のステークホルダーの参画を推奨すべきである(ISEP「持続可能な社会と自然エネルギーコンセンサス」参照[9])。さらに、1MW未満の地域分散型の小規模な設備に対して現状の課題を把握し、地域主体の取り組みについては買取価格以外にも各種の手続きや人材育成、資金調達など十分な支援を行うべきである。

6. 営農者自らが行う営農型太陽光発電については、より合理的な農地の活用に見直すこと

地域活用電源のなかでも、営農型太陽光発電については10年間の一時転用許可を得られるものについて、自家消費要件のないFITの継続を定めたことは評価できる。

ただし、営農型太陽光発電は、今後の日本で最も素早く低コストで太陽光発電を拡大できる可能性が高いことから、もう少し大胆な見直しが期待される。日本の農地約450万ヘクタールに対して、耕作放棄地はそのおよそ1割・42万ヘクタールにものぼる。これを農地区分のまま太陽光発電に活用できれば、林地山林のような造成も不要であるため低コストとなり、既開発地の活用であることから自然環境も保全され、営農者にとっても地域にとってもメリットがある方向性である。具体的には、営農者(地権者)が自ら行う営農型太陽光発電については

- 一次転用や収量規制を行うことなく、農地のまま太陽光発電のみを行うことを認めること。「農地」の定義として、実際に営農しているという現況に加えて、「営農することができる土地」という可能性を含めることで、耕作放棄地等での太陽光発電の実施が格段に容易になる。

- 太陽光発電からの収益も農業収入に含めること。これにより、農業法人が自ら営農型太陽光発電事業に取り組むことができ、経営基盤の拡充に貢献する。

7. 発送電の所有権分離を含む、さらなる電力システムの改革で自然エネルギー100%を目指す

2020年度に電力エリア毎に実施される発送電分離(法的分離)は、様々な問題が指摘されている。人と情報の遮断が不十分であること、送電会社による恣意的な運用の余地が大きいことなどから、ここで提言している自然変動型自然エネルギー(太陽光発電と風力発電)を最優先する電力・エネルギーシステムよりも、自社グループの電源が優先されるインセンティブが大きいと考えられる。

自然変動型自然エネルギー(太陽光発電と風力発電)をベースとする地域主導型エネルギーシステムへの転換には、所有権分離による発送電分離と各地域の配電網の分離(配送電分離)へと進める必要がある。また、2020年度以降、容量市場など新たな電力市場の創設が予定されているが、既存の化石燃料や原発への実質的な「補助金」的な市場整備は時代に逆行するものである。

日本国内での持続可能な自然エネルギーへの転換は、3.11を契機にその途上にあり、様々な課題を克服しつつ自然エネルギーの主力電源化を目指しているものの、長期的な目標やビジョンは国レベルではいまだ定まっていない。しかし、各地域での課題解決のためには地域の様々な資源を活用した分散型エネルギーシステムへの転換は避けては通れない。いまこそ、国レベルの長期的な自然エネルギー100%に向けた仕組みづくりや、そのための熱部門や交通部門も含む長期的な視点でのエネルギーインフラの整備、各地域の特性に応じた地域主体の持続可能な取り組みが求められている。

背景

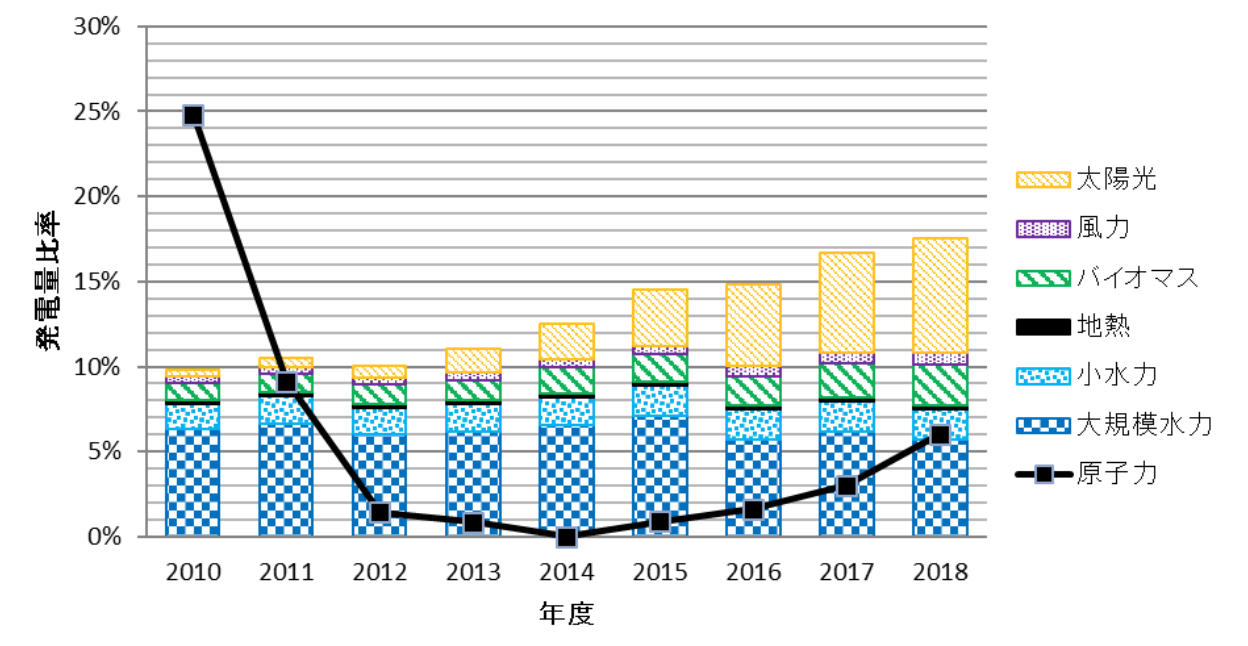

2012年7月にスタートした自然エネルギー電気の固定価格買取制度(FIT制度)により、太陽光発電を中心に国内での自然エネルギーの導入が進み、発電量の割合で17.5%(2018年度)となったが、その過程で多くの課題に直面してきている。太陽光発電の割合は6.7%とFIT制度導入前の約12倍以上に増加しているが、風力発電の発電量の割合は0.7%に留まっている(図1)。

図1:日本国内での自然エネルギーおよび原子力の発電量の割合のトレンド

出所:資源エネルギー庁の電力調査統計などからISEP作成

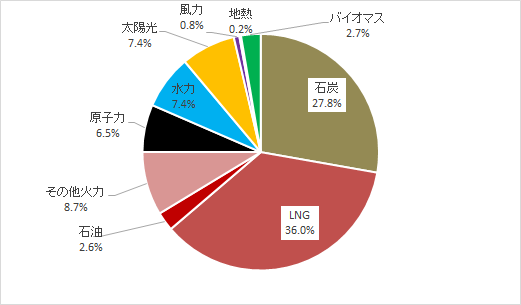

図2: 日本全体の電源構成(2019年速報) 出所:電力調査統計などよりISEP作成

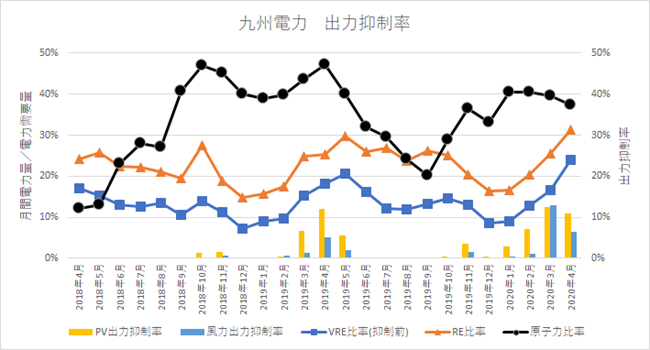

さらに2019年の速報では自然エネルギーの割合は18%を超えたが、その一方で原発の比率も6.5%に増加しており、気候変動の要因となる化石燃料による発電は依然75%に達している(図2)。その中で、太陽光と風力を合わせたVRE(変動する自然エネルギー)は日本全体の発電量の8%を超え、特にVREの導入割合が高く4基(400万kW)もの原発が再稼働している九州本土エリアでは、2018年10月に太陽光発電の出力抑制が初めて実施された。2019年度には九州本土で計74日のVREの出力抑制が実施され、出力抑制の割合はVREの発電量の10%以上に達する月もあり、年間では前年度の約1%から約4%に大幅に増加した(図3)。すでに九州エリアでは1000万kWを超えるVRE(太陽光および風力)が導入されており、今後の導入によりさらに出力抑制の割合が増加すると予想される。さらに、原発が再稼働している四国電力を始め、太陽光発電を中心としたVREの導入が進んでいる他のエリアでも出力抑制が実施される可能性が高まっている。

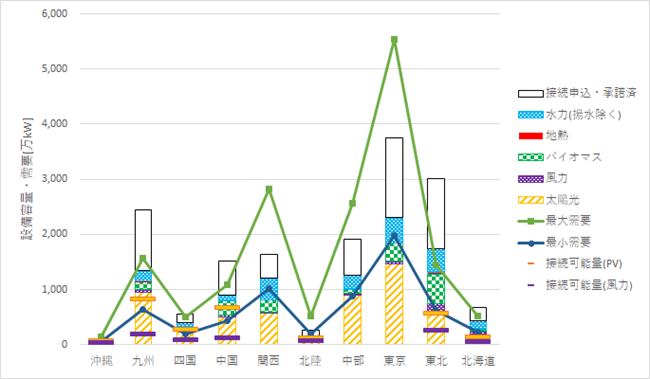

優先給電や出力抑制のルール、接続可能量(30日等出力制御枠)の制度、グリッドコードの制定、電力系統の調整力など電力システムの課題が浮き彫りになってきている。すでに指定電気事業者制度で接続可能量を定めている九州以外の一般送配電事業者でも出力抑制量の予測値が公表され、出力抑制の準備が始まっている。一般送配電事業者エリア毎の自然エネルギーの系統接続の状況(2020年3月末)を見ると、ほとんどのエリアで接続済の自然エネルギーの設備容量が最小需要を上回っている(図4)。さらに接続申込・承諾済の設備を含めると最大需要を超えるエリアもあり、自然エネルギーの大量導入を前提とした電力システムの整備が求められている。

図3: 九州エリアでの出力抑制とVREおよび原発の割合の推移

(出所:九州電力データよりISEP作成)

図4:系統へ接続済および接続申込・承諾済の自然エネルギー設備 (2020年3月末)

出所:一般送配電事業者のデータよりISEP作成

第5次エネルギー基本計画がベースとしている日本国内での自然エネルギーの2030年の導入目標は24%(発電量ベース)と低く、パリ協定長期戦略(2019年7月)でも長期的な導入目標も明確にはなっていない。一方、パリ協定に基づく長期的な脱炭素の達成のために、自然エネルギー100%を目指す動きが企業や自治体を中心に日本国内でも広がりつつある。2019年12月にスペインのマドリードで開催されたCOP25に向けては自治体の首長による「2050年までに二酸化炭素排出実質ゼロ表明」が相次いで行われ、すでに東京都や大阪府を含む100以上の自治体が表明して約6400万人(全人口のほぼ過半数)をカバーしている(2020年6月現在)。

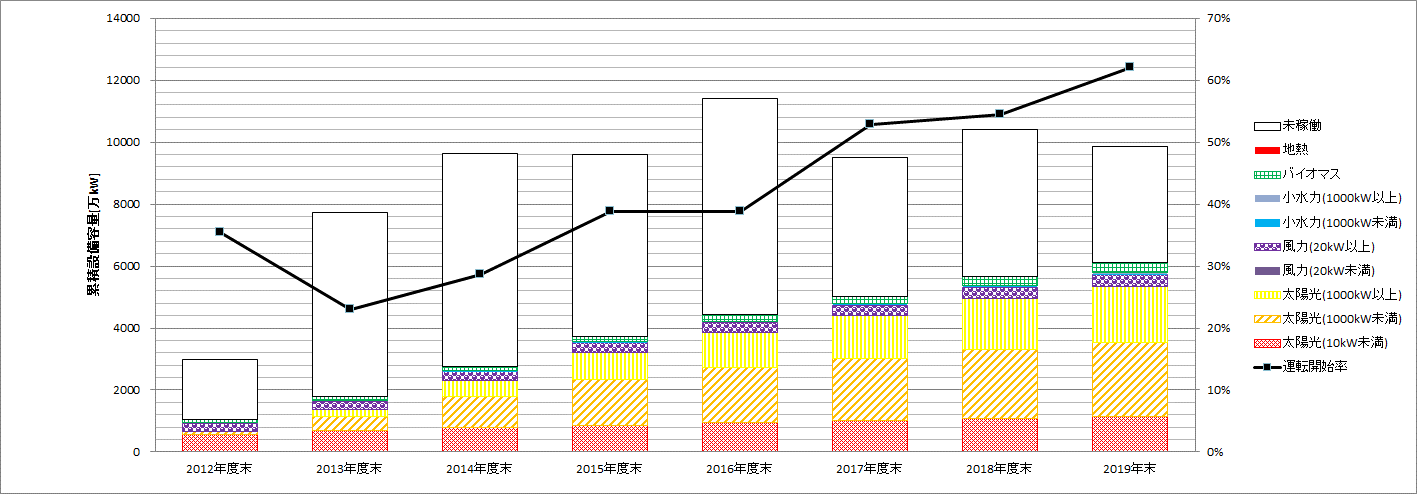

FIT制度による市町村や都道府県毎の2019年12月末までの認定および導入状況によると、事業認定された設備は約9900万kWだが、実際に運転を開始している設備は約6100万kWとなり、事業認定の約62%になっている(図5)。一方、未稼働の認定設備はいまだに約3700万kWあるが、事業認定の約38%に減少した。未稼働の太陽光発電の中にはすでに認定から6年以上経過している設備もあり、認定取得後に長期にわたり運転が開始されない場合には、認定の失効などの法的措置を講じて系統容量が適切に開放されるような検討がされている。未稼働案件の約65%が事業用太陽光であり、約45%は1MW以上のメガソーラーである。その他、風力発電が約16%の約580万kW、バイオマス発電が17%の約640万kWある。風力発電については、環境アセスメントの手続き中の案件が洋上風力を含めて約2900万kW(内、1400万kWが洋上風力)に達しており、手続きが進んで電力系統の接続契約を結んだ案件から事業認定が行われている。一方、バイオマス発電については、主に輸入バイオマスを燃料とする一般木材の区分で約750万kWが事業認定されており、そのうちすでに130万が運転を開始しているが、残りの620万kWが未稼働である。輸入するパーム油やPKS、木質ペレットには持続可能性の懸念があり、持続可能性基準の適用が検討されている。

図5: FIT制度により認定され運転を開始した設備および未稼働設備の累積容量

図5: FIT制度により認定され運転を開始した設備および未稼働設備の累積容量

出所:資源エネルギー庁データより作成

電力システム改革による電力市場の自由化と整備が2020年の発送電分離(法的分離)で新たな段階を迎える中で、FIT制度の抜本見直しが2020年度末までに行われる。その方向性については、総合資源エネルギー調査会の「再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会」で検討されてきたが、2019年8月に公表された中間整理(第3次)に基づき「再生可能エネルギー主力電源化制度改革小委員会」(以下、小委員会)でさらに審議され、2019年12月に「中間取りまとめ(案)」が公表されパブコメが行われた。これに「持続可能な電力システム構築小委員会」の中間取りまとめなどを加えた「強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律案」(通称「エネルギー供給強靭化法案」)が2020年2月25日に閣議決定され、6月には第201回通常国会で成立した。

参考資料:

[1] IRENA “Renewable Power Generation Costs in 2019” June 2020

[2] REN21”Global Status Report 2020” June 2020

[3] IRENA “Future of solar photovoltaic – Deployment, investment, technology, grid integration and socio-economic aspects” (Nov. 2019)

[4] Ram M.,et al., Global Energy System Based on 100% Renewables. Power, Heat, Transport and Desalination Sectors. LUT University & Energy Watch Group. Lappeenranta. Berlin. April 2019.

[5] R. Bucher etal.,” Live test results of the joint operation of a 12.5 MW battery and a pumped-hydro plant” HYDRO2018 conference paper (Oct.2018)

[6] 「コミュニティ・パワーの三原則」https://www.isep.or.jp/archives/library/2549

[7] 「持続可能な社会と自然エネルギーコンセンサス」https://www.isep.or.jp/archives/library/7820

[8] ISEP研究報告「メガソーラー開発に伴うトラブル事例と制度的対応策について」(平成28年3月1日) http://www.isep.or.jp/library/9165

[9] ISEP・自然エネルギー財団「持続可能な社会と自然エネルギーコンセンサス」(2015年6月26日) http://www.isep.or.jp/library/7820